文章信息

- 张雅杰, 段昌柏, 袁勇, 贺法法

- ZHANG Yajie, DUAN Changbai, YUAN Yong, HE Fafa

- 耕地质量等级年度变更方法研究

- Annual Update Method for Grading Cultivated Land Quality

- 武汉大学学报·信息科学版, 2015, 40(6): 847-852

- Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2015, 40(6): 847-852

- http://dx.doi.org/10.13203/j.whugis20130665

-

文章历史

- 收稿日期:2013-11-09

耕地质量评价理论、技术和成果是耕地保护数量质量并重管理的基础[1],耕地质量评定成果在耕地占补平衡、土地整治、征地补偿标准制定等工作中都作为一个重要参考依据[2]。2004年,国土资源部门开展了全国范围内的农用地分等定级工作。2012年,湖北省在耕地等级质量成果补充完善工作的基础上开展了国家级和省级年度变更试点工作,深度探讨耕地质量等级年度变更要点,形成年度变更方案,并将耕地质量等级年度变更纳入年度工作。耕地质量等级年度变更是根据年度内的耕地数量和质量变化情况,对年度内发生变化的耕地进行等级评价,是在耕地质量等级成果补充完善的基础上进行的及时、有针对性的局部更新。此项工作的开展将建立高精度、高质量的耕地质量等级数据库,保证国土部门掌握最新的耕地数量、质量、生态状况,对耕地调查和完善国土资源“一张图”监管平台建设具有重要意义。

1 技术路线耕地变化包括耕地数量变化(占、毁、调、退、补)及质量变化(整理、复垦及农业综合开发、农田水利建设等),具体有以下几个方面的内容:一是因土地开发、土地复垦等使耕地增加;二是因建设占用、灾毁、农业结构调整、生态退耕还林等使耕地减少;三是因土地整治、中低产田改造等使耕地质量提升;四是因自然灾害、土壤污染等使耕地质量下降。

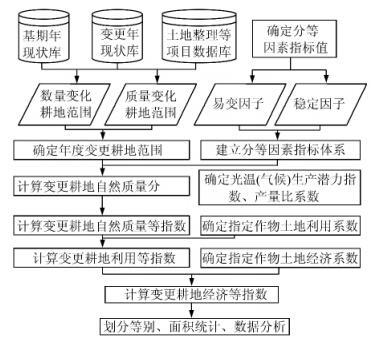

耕地质量等级年度变更以最新的土地变更调查成果为基础,通过外业补充调查更新相关数据资料,按照《农用地质量分等规程》[3] (以下简称《规程》)的技术要求和相关参数体系对年度变化的耕地进行分等,形成新一年度的耕地质量等级成果,并完善上一年度耕地质量等级成果数据库,建立变更评价制度,做到耕地质量等级及时变更,保持成果的现势性。耕地质量等级变更在流程上与全域重新分等体现出继承性和衔接性。技术路线流程图如图 1所示。

|

| 图 1 耕地质量等级年度变更流程 Fig. 1 Annual Update Process on Cultivated Land Quality Grade |

耕地质量等级年度变更以《规程》为主要依据,但《规程》注重的是全域内全部耕地的等别评定,耕地质量等级年度变更则注重对年度发生变化的耕地等级进行局部更新,因此在确定变更范围、因素因子指标值等步骤上会有所差异。不同的变化类型需采取不同的处理方式。

2.1 确定变更耕地范围

本文所研究的等级变更只针对年度内发生变化的耕地,因此首先要从基期年(2010年)和变更年(2011年)的地籍变更库中提取年度内发生变化的耕地。

从变更年和基期年的地籍变更库中提取耕地图斑,用ArcGIS叠置分析工具可以确定年度内减少和增加的耕地。减少的耕地是因占、毁、调、退等导致耕地使用类型发生改变,不需要在耕地分等单元图层中反映,但需要对其进行统计分析,把握区域内耕地减少的数量及分布。增加的耕地一般零散地分布在整个县域范围内,若从头收集资料进行重新评定不经济,而采用就近赋值的方法,即选择与其相隔最近、属性相似的耕地图斑进行属性赋值,亦可满足精度要求,在实际操作中也快捷有效。

确定质量变化耕地的范围,可以利用项目区范围或灾害污染范围与变更年耕地图斑进行叠置,相交的部分即为质量变化耕地。这部分耕地或因整理、低改项目时使得质量提升,或因灾害、污染导致质量下降。这部分耕地相对集中连片,具有一定规模,且由于土壤理化性质或耕地基础设施等发生明显变化,需要重新划分等别。

2.2 确定分等因素体系及权重

为了与原有耕地等别相衔接,建议沿用原分等因素体系及权重,各个因素指标具体的取值需要根据实际情况确定。实际工作中,对于土地整理区耕地,受土地整理工程的影响,土壤质地、灌溉保证率、排水条件、有机质含量、土壤酸碱度、土体构型、地形坡度等因子会发生较大变化[4],但具体的影响情况也会因实施整理项目不同而有所差异,因此需要依据规划设计报告、验收报告等资料具体判断。受土地整理影响较大的因子,根据实地调查以及成果资料,确定各指标值;受土地整理影响较小且自身变化缓慢的因子,则沿用上一轮成果的数据。

2.3 计算自然质量分及自然质量等指数

变更耕地单元自然质量分的计算采用加权平均法。指定作物自然质量等指数的计算公式如下:

指定作物的土地利用系数由指定作物的单产与分区内的最高单产确定。利用等指数由自然质量等指数与土地利用系数相乘,并结合变更区熟制确定。土地利用系数的计算公式如下:

指定作物的土地经济系数由产量-成本指数和最大产量-成本指数之比计算得出。等别指数,有人形象地把它叫做经济等指数(既考虑天赋潜力、实际利用水平,又考虑投入水平的农地生产力)[5],由利用等指数与土地经济系数相乘,并结合变更区熟制确定。土地经济系数的计算公式如下:

将计算所得各项等指数转换为国家级等指数,采用等间距法初步划分出国家级等别,然后对分等结果进行检验及调整,并与原有分等成果进行对比分析。

3 实证研究

3.1 研究区概况

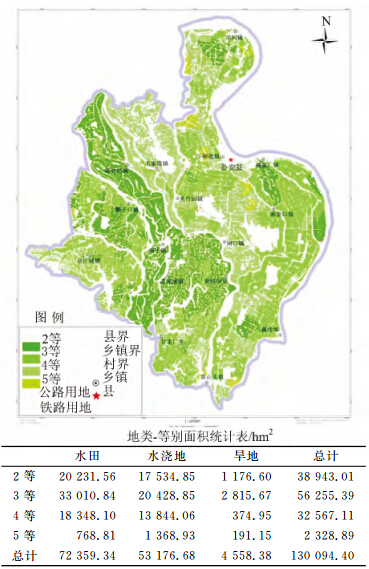

公安县地处东经111°48′~111°25′,北纬29°37′~30°19′,地势平坦,湖泊棋布,河流纵横,属沿江平原区。境内主要为平原湖区,西南部分地方为平岗和低丘岗地。全县适宜种植双季稻、油菜、棉花等农作物,耕作制度为一年两熟或一年三熟,本次研究选定基准作物为中稻,指定作物为中稻和油菜。公安县耕地总体质量较好,以二、三、四等为主,分别占耕地总面积的29.93%、43.24%、25.03%。空间上,公安县耕地等别总体上呈不规则区片状分布,东部长江沿岸区域以三等地为主;西部河流纵横,水源丰富,耕地等别较高,以二、三等地为主;北部、南部因农用地分布零散,土壤条件较差,灌排条件不完善,所以耕地等别比较低,以四、五等为主,如图 2所示。

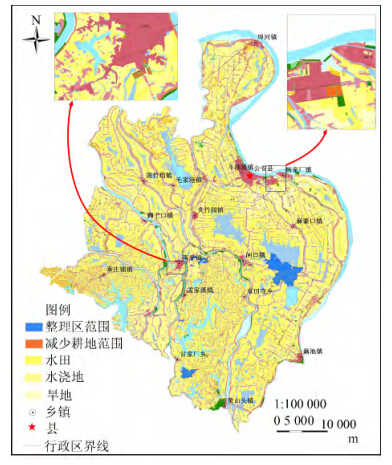

利用ArcGIS对公安县2010和2011年度耕地图斑图层进行叠置分析,确定公安县2011年度新增和减少的耕地范围。公安县2011年度质量变化的耕地范围根据公安县2011年验收通过的土地开发、复垦、整理等项目的范围与公安县2011年耕地范围进行叠置分析后确定,公安县2011年度变更耕地范围如图 3所示。变更耕地总面积1 581.89 hm2,约占耕地总面积的1.13%,其中减少耕地88.95 hm2,质量变化耕地1 492.94 hm2,无新增耕地。从图 3可以看出,减少耕地零散地分布在公安县辖区范围内,多分布在城镇周边,而质量变化耕地则相对集中连片,具有一定规模。

为保证变更成果的继承性,本次年度变更沿用上一轮确定的分等评价因素体系及权重,如表 1所示。经资料分析可知,公安县2011年度质量变化的耕地均为因土地整理使得耕地质量提升。分析该类项目规划设计报告、验收报告等资料后发现,此类项目对该区域的灌溉保证率、排水条件、有机质含量、表层质地等影响较大,这些因素要依据实地调查、资料分析来确定指标值。其他因素由于受土地整理项目的影响较小,且自身演化周期长,故沿用上一轮数据。

式中,R为指定作物自然质量等指数;αt为光温(气候)生产潜力指数;CL为自然质量分;β为产量比系数。变更耕地自然质量等指数的确定还需依据变更区的熟制。

2.4 计算土地利用系数及利用等指数

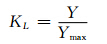

式中,KL为指定作物的土地利用系数;Y为指定作物单产;Ymax为分区内指定作物的最高单产。

式中,Kc为指定作物土地经济系数;a为指定作物产量-成本指数;A为分区内指定作物的最大产量-成本指数。

2.6 划分与检验等别成果

图 2 公安县2010年度耕地等别图

Fig. 2 Cultivated Land Grading Map of Gong’an County in 2010

图 3 公安县2011年度变更耕地范围

Fig. Scope of Updated Cultivated Land of Gong’an County in 2011

分等因素 中稻 油菜 分等因素 中稻 油菜

地下水埋深 0.05 0.05 土壤酸碱度 0.06 0.06

土壤污染状况

0.06

0.06 有机质含量 0.09 0.09

灌溉保证率

0.23

0.23 剖面构型 0.15 0.15

排水条件

0.20

0.20 表层质地 0.12 0.12

障碍层深度

0.04

0.04

根据分等因素权重以及指定作物-分等因素-自然质量分关系表,采用加权平均法计算变更耕地单元的自然质量分。依据《规程》确定公安县指定作物光温生产潜力指数:中稻为1 798,油菜为464;依据《中国耕地质量等级调查与评定(湖北卷)》[6]确定沿江平原区推荐指定作物产量比系数:中稻为1,油菜为5.09,根据公式计算变更耕地自然质量等指数。

3.2.4 计算土地利用系数及利用等指数根据公安县2011年土地整理项目验收报告、实地入户调查资料以及统计年鉴,获取项目区指定作物实际单产,结合公安县所属分区指定作物最高单产数据,计算土地利用系数,并计算变更耕地利用等指数。土地利用系数结果如表 2所示。

| 整理区编号 | 整理区名称 | 水稻 | 油菜 | ||||||

| Y | KL | a | Kc | Y | KL | a | Kc | ||

| 1 | 低丘岗地改造甘家厂片 | 10 096.26 | 0.911 3 | 1.73 | 0.856 4 | 2 107.26 | 0.886 5 | 0.64 | 0.790 1 |

| 2 | 低丘岗地改造黄堤片 | 9 997.17 | 0.902 3 | 1.87 | 0.925 7 | 2 006.74 | 0.844 2 | 0.63 | 0.777 8 |

| 3 | 章庄铺土地整理项目 | 10 038.18 | 0.906 0 | 1.79 | 0.886 1 | 2 154.37 | 0.906 3 | 0.62 | 0.765 4 |

| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

产量-成本指数的计算以整理区为单位,调查正常年景、正常投入下指定作物单产、投入-产出数据。结合沿江平原区最大产量-成本指数计算土地经济系数,并计算变更耕地经济等指数。土地经济系数计算结果如表 2所示。

3.2.6 划分等别与检验将计算所得各项等指数转换为国家级等指数,初步划分国家级等别。划分等别后,参照土地开发、复垦、整理等项目资料以及原等别情况,检验等别成果。然后与变更耕地单元周边进行对比分析,检查是否存在“跳等”等异常情况,最后统计各等别面积。

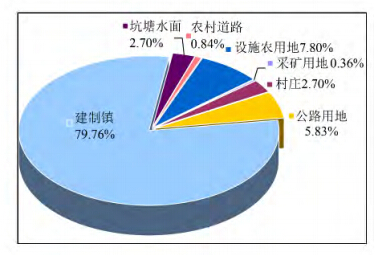

3.3 分析变更成果 3.3.1 分析耕地数量变化公安县年度减少耕地88.95 hm2,其中,二、三、四等地分别占19.84%、63.17%、16.99%,减少耕地去向见图 4。从空间分布上看,减少的耕地多分布在城镇周边,主要源于城镇扩张带来的建设占用。

|

| 图 4 2011年度减少耕地去向示意图 Fig. 4 Flow Chart of Decreased Cultivated Land in 2011 |

公安县2011年度无新增耕地,本文虽然在理论层面提出了新增耕地的等别变更方法,但这部分的实证在公安县因本年度无新增耕地而未能实现,但在省级试点潜江和秭归的年度变更中均有新增耕地,其因素指标值采取就近赋值的方法确定。

3.3.2 分析耕地质量变化质量变化的耕地主要集中在孟家溪、甘家厂、章庄铺等地,共1 492.94 hm2,质量变化前后的耕地情况见表 3。经整理后,项目区内耕地质量均有提升,部分耕地等级连升两等,说明公安县土地整 理项目是保持区域耕地质量、提高耕地产能水平的有效方式。通过对比上一轮分等数据和相关整理报告发现,虽然经整理后耕地等指数的提升幅度相近,但在上一轮分等成果中,该部分耕地等别指数在所属等别中处于较高水平,因此出现了等别连升两等的情况。整理后等别虽有连升,但是与周边相比较后发现并无异常,符合当地实际情况,属于正常调整。

| 整理区编号 | 项目区名称 | 整理前 | 整理后 | 总计 | |||

| 二等 | 三等 | 四等 | 一等 | 二等 | |||

| 1 | 低丘岗地改造甘家厂片 | 10.58 | 302.57 | 1.20 | - | 314.35 | 314.35 |

| 2 | 低丘岗地改造黄堤片 | 20.03 | - | 0.01 | 20.04 | - | 20.04 |

| 3 | 章庄铺土地整理项目 | - | 757.46 | 266.14 | - | 1 023.60 | 1 023.60 |

| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

在操作过程中,《规程》只能起纲领性的指导作用[7],而耕地质量等级年度变更程序更具针对性。通过对公安县的实证研究,得到以下结论。

1) 公安县在2011年度无耕地增加,只有以建设占用为主带来的耕地减少。据收集的资料,该县有多个土地整理项目和双低改造项目实施,按照双低改造项目30%的出地率要求粗略估计,该试点区应该有耕地增加,但年度变更数据库中并未体现。另外,试点区耕地减少的原因也较少,且作为主要泄洪区,年度没有发生耕地灾毁。综上所述,耕地数量和质量变化的途径虽不齐全,但仅对确定变更范围产生影响,对其他步骤影响不大。

2) 从试点区数据统计结果来看,公安县2011年度变更耕地面积仅1 581.89 hm2,占耕地总面积的1.13%。另外从两个省级试点的耕地等级变更情况来看,潜江占比1.27%,秭归占比1.40%,均小于2%,各试点每年度耕地变化数量和质量都不显著。《土地管理法实施条例》规定每6年、《土地调查条例》规定每10年应进行一次基于全面调查的耕地系统性质量评价,6~10年的时间跨度难以保证耕地质量等级的现势性,但据试点情况来看,每年变更一次的必要性也不是太大,故建议每3年左右进行一次有针对性的耕地质量等级变更。

3) 建议加强耕地质量等级变更和耕地质量动态监测试点工作的结合。耕地质量动态监测通过积累质量资料,完善土地资源管理的内容,实现土地管理由数量管理向数量、质量并重管理转变[8],目前也在试点阶段,建议统一两项工作的周期。在今后的耕地质量变更研究过程中,可以通过持续定期调查保证监测的动态性,调查影响耕地质量的主要指标或属性,并结合其他统计数据分析,对耕地质量的变化做出评估[9],为耕地质量等级变更提供实时有效的基础数据。

| [1] | Chen Guishen, Zhang Leina, Cheng Feng, et al.Cultivated Land Preservation Policies Reexamined:Paying Equal Attention to Quantitative and Qualitative Management[J].China Land Science, 2009,23(12):39-43(陈桂珅, 张蕾娜, 程锋,等. 数量质量并重管理的耕地保护政策研究[J].中国土地科学, 2009, 23(12):39-43) |

| [2] | Sun Weijie. The Renewal of County Farming Land Grading[J].Guangdong Land Science, 2007, 6(2):45-48(孙伟杰. 县级农用地分等成果更新探讨[J]. 广东土地科学, 2007, 6(2):45-48) |

| [3] | GB/T 28407-2012. Regulation for Gradation on Agriculture Land Quality[S]. Beijing:Standards Press of China, 2012(GB/T 28407-2012.《农用地质量分等规程》[S]. 北京:中国标准出版社, 2012) |

| [4] | Wu Minghua, Hu Yueming, Li Cheng, et al. Based on the Arable Quality Grade Monitoring of Classification on Agricultural Land of Renewal-Taking Huazhou City as an Example[J].Guangdong Agricultural Sciences, 2012, 1(7):213-217(吴茗华, 胡月明, 黎诚,等. 基于耕地质量等级监测的县级农用地分等更新研究——以化州市为例[J]. 广东农业科学, 2012, 1(7):213-217) |

| [5] | Yun Wenju.Agricultural Land Classification and Its Application[D].Beijing:China Agricultural University, 2005 (郧文聚. 农用地分等及其应用研究[D]. 北京:中国农业大学, 2005) |

| [6] | Xiong Zhengchun. The Investigation and Evaluation of Cultivated Land Quality Gradation in China(Hubei)[M]. Beijing:China Land Press,2010(熊政春. 中国耕地质量等级调查与评定(湖北卷)[M]. 北京:中国大地出版社, 2010) |

| [7] | Gao Zhonggui, Peng Buzhuo. Review on Study for Agro-Land Classification and Gradation in China[J]. Economic Geography, 2004, 24(4):514-519(高中贵, 彭补拙. 我国农用地分等定级研究综述[J]. 经济地理, 2004, 24(4):514-519) |

| [8] | Yan Guoqiang,Yang Yang. Preliminary Study on Dynamic Monitor of Cultivated Lands Quality[J]. Land and Resources Information, 2005(3):41-43 (颜国强, 杨洋. 耕地质量动态监测初探[J].国土资源情报, 2005(3):41-43) |

| [9] | Wu Yupeng, Yun Wenju, Li Wuyan. Research on Standard-plot Based Monitoring and Early-warning of Arable Land Quality[J]. China Land Science, 2006, 20(4):40-45(伍育鹏, 郧文聚, 李武艳. 用标准样地进行耕地质量动态监测与预警探讨[J].中国土地科学, 2006, 20(4):40-45) |

2015, Vol. 40

2015, Vol. 40